びんてまり(その2)

びんてまり(その2)

過去の表紙85で、自作のびんてまりを紹介しましたが、

そのときの手まりは直径が11cmほどありました。

しかも 確か あのときは 手まりを作り始めてから、瓶を探していたような。。。笑

なかなか ちょうどいい瓶がなくって 困りましたね。

買い物にいく度に、何かちょうどいい入れ物はないか、

直径11cmくらいの球体が入る大きさで、透明で、入り口が狭いいれもの、、、

と常に物色していました。ほんとは もっと入り口の小さい瓶に

入れたかったのですが、そのときは仕方なくあの器にいれたのでした。

いま日付を確認すると、2004年の初頭ですね。

でもやはり処女作ということもあり、出来がいまひとつだという思いは

結構ありました。そういうわけで、その後、 もう一度作ってみよう、と。

次回は まず手頃な瓶を探してから作ろう、そして

もうすこし小さいものを作ってみようと思っていたのでした。

そうして、次のびんてまり用にちょうどいい瓶を見つけたのが、

多分 過去の表紙102を書いた2004年の夏頃だと思います。

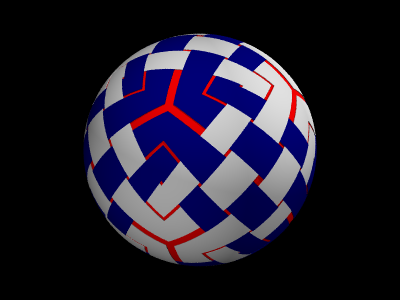

んでもって、手まりのデザインは 過去の表紙102に紹介した「ねじり三角」に

しようということまで 決めたのでした。

|

| ねじり三角 |

で、手まりを作り始めたわけですが、基本的な作り方は過去の表紙85で書いたのと

全く同じで、基礎となる赤い球体までつくり、地割りと呼ばれる目印になる

金糸を縫い付けるところまでやったところで、面倒になってやめてしまいました。笑

そうそう、そのときの地割りの刺繍は

まさにあそびをせんとやで

2005/10/18に

紹介されていた(図1)と同じです。この図1のラインは

多分 もっとも基本的な地割りだと思います。

正8面体群を基礎とする対称性の図柄の場合には、

まず必ずといっていいほど この地割りから始めるのではないでしょうか。

さて、そういうわけで、かなり長い間 作りかけの状態で放置されていた

のですけども、先日 とあるサイトを見ていたら、

なんだか 無性に びん手まりを作りたくなってきたのでした。

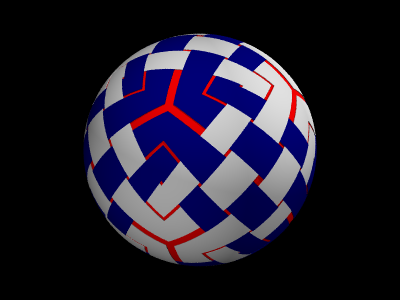

完成した手まり。今回の手まりは直径6cm弱です。

刺繍の巾を細くしたので、CGとは印象が大分違いますね。

でも、これはこれで気に入っています。

手前味噌なんですけども、今回は 前と比べても刺繍の丁寧さ等

随分とうまくなっている実感があって嬉しいです。(勝手に思ってるだけですが)

でも、あそこをこうすればもっときれいに出来るのかな、というところもあって、

いつかまた 作りたいですね。(実は瓶はまだある。)

できあがった「手まり」と「瓶」です。後は入れるだけ。

瓶に入れて、「びんてまり」の完成

もどる。

もどる。